年長次男ひらがな練習中

この春に年長になったうちの次男はひらがな練習中です。

なかなかあいうえおが覚えられずに未だにお手本を見ながらじゃないと全て書けません。

スマイルゼミで一文字ずつ練習していますが、なぞったことで満足してしまって記憶には定着していません。

同じような悩みをもった親御さんは多いと思います。

試してきた勉強法

わが家では次男にさまざまなひらがな勉強法を試してきましたが、なかなかひらがなを覚えられません。

試した勉強法をご紹介します。

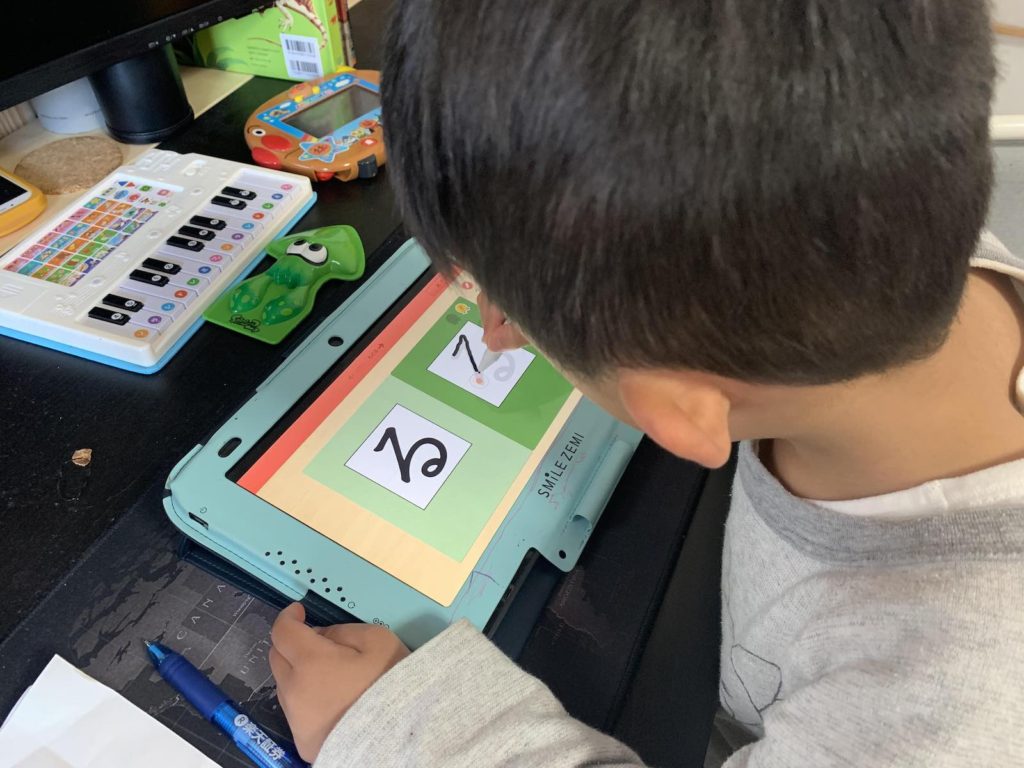

スマイルゼミ幼児コース

一文字ずつ読み方、書き方(ハネる、止める)、具体例など細かく教えてくれます。

しかし、本人はスマイルゼミでなぞって書いたことで満足してしまって実際に覚えていません。

実際に白い紙に書かせてみると全然頭に入っていないことがよくわかります。。。

お風呂で覚える

わが家はお風呂に知育ポスターを貼っています。

湯船に子供たちと浸かりながら同時に勉強できたら一石二鳥と思って次男が2歳くらいから貼っています。

精神科医の樺沢さんが著書「アウトプット大全」でこの様に記載しています

・2週間に3回使った情報は、長期記憶される

・出力と入力のサイクル成長の螺旋階段

・インプットとアウトプットの黄金比は3:7

つまりインプットした情報はアウトプット(使わないと)しないと長期記憶されないということ

長男はお風呂の中で、文字が書かれたアンパンマンブロックをあいうえお表に貼り付ける遊びを自分から進んでやりましたが、次男はあまり興味を示しませんでした。

長男はあいうえおをインプットしてから、アンパンマンブロックをあいうえお表に貼り付けることによってアウトプットすることができました。

しかし次男は表を見て

と読み上げることができただけで満足してしまっていました。

ネットのプリントサービスを使う

インターネットで検索すれば勉強するためのプリントが無料でダウンロードできてプリントアウトして使うことができます。

次男に何度か渡して見ましたが

と乗り気ではありません。

しぶしぶなぞることはしますが、白紙の表に

と言うと最後まで書くことができません。。

100均のひらがな練習帳を買ってきてやらせる

100均に行くと文具のコーナーにさまざまな勉強の練習帳が売られています。

全て100円で買えるのでお得です。

と選びますが、家に帰るとそんなのを買ったことすら忘れています。

やったかどうかこちらから聞かないとやろうとしません。。

自分から書きたがらなかった次男が急になる気になったアイテムがこちら

そんな次男が自分からひらがなの練習をやりだしたアイテムがこちら

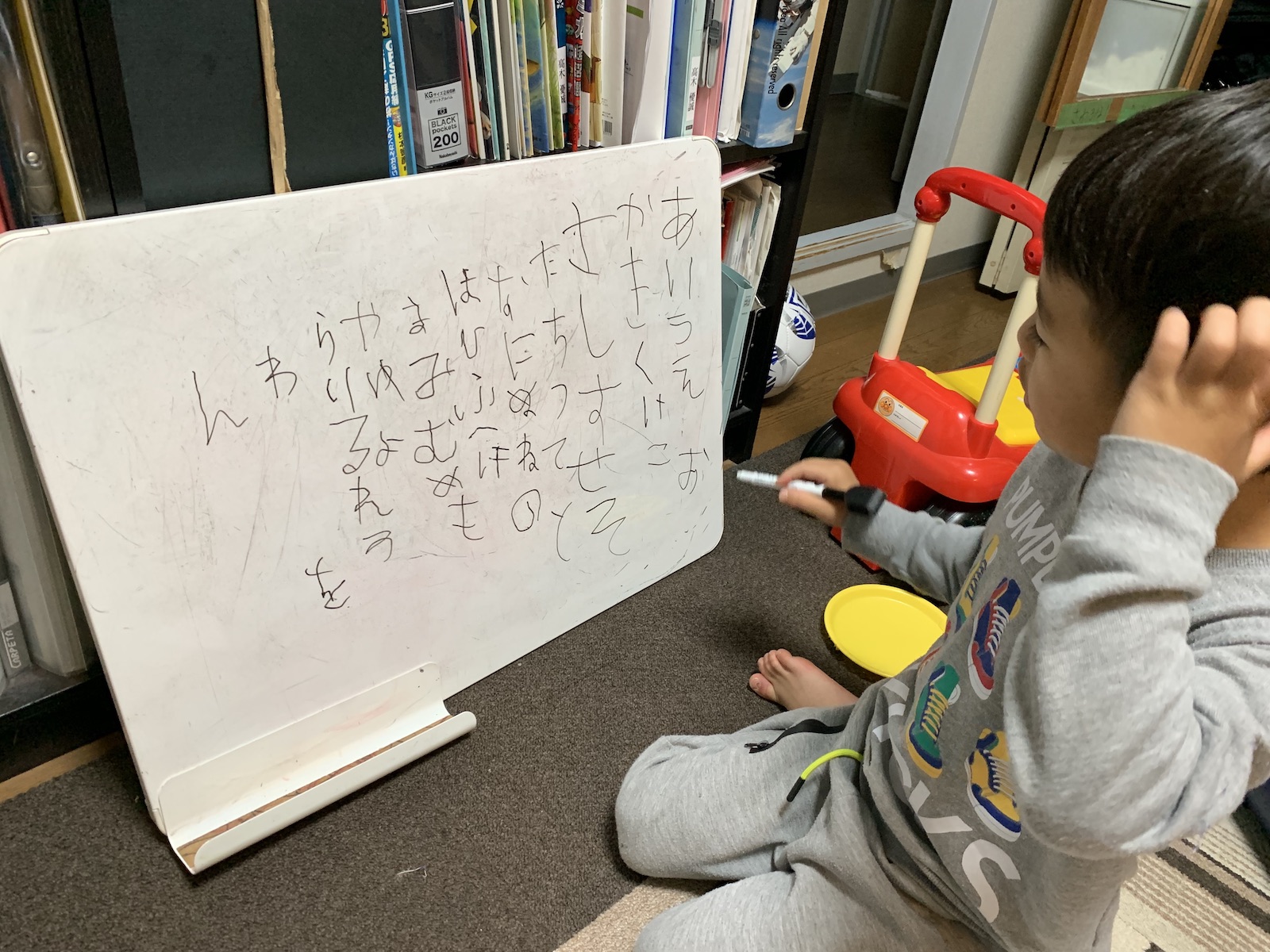

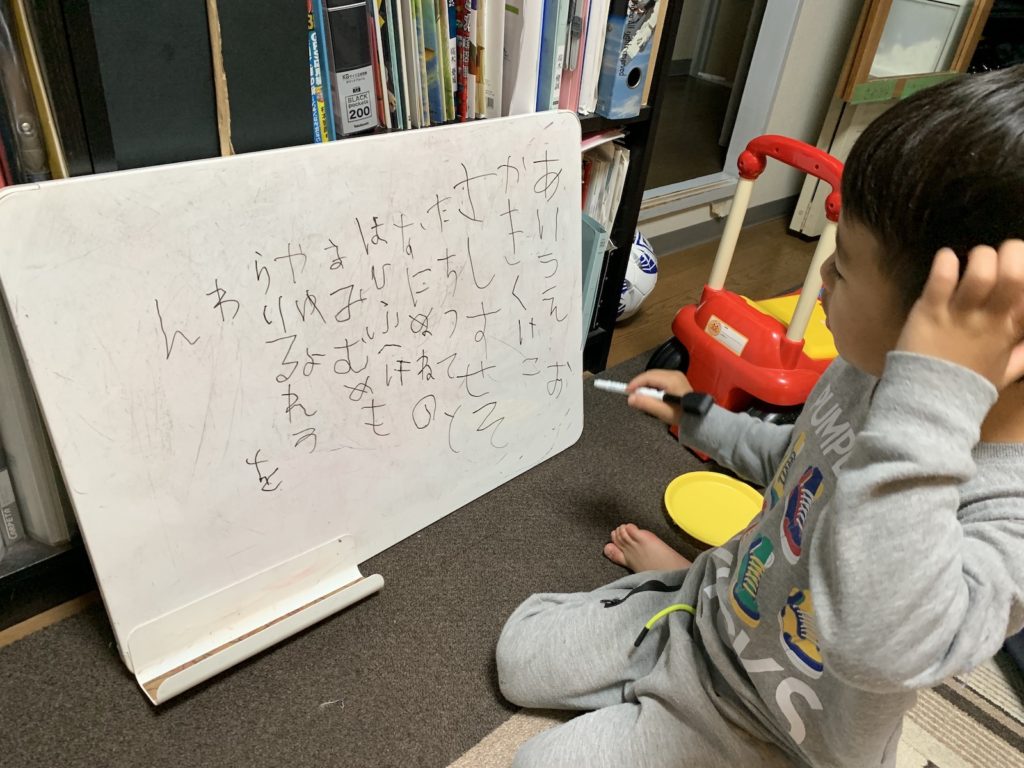

IKEAのホワイトボードです。

以前は自由に書ける位置に置いていたのですが三男がペンを使ってそこら中に落書きをし始めたので手の届かないところにしまっていました。

と思い出し、試しにしまっていたホワイトボードを出してみました。

すると、次男が自分からあいうえおをホワイトボードに書き始めました。(お手本を見ながら)

やりなさい!と言わなくても自分から書いたのでビックリ!

ホワイトボードは幼稚園の先生のマネをしたい気持ちをかなえるアイテム

うちの子供たちの幼稚園ではホワイトボードに書いて教えるスタイルです。

おそらくそれを毎日見ているので

という気持ちが溜まっていたのだと思います。

やりなさい!と言わなくても自分から書きたくなる気持ちを尊重してあげるのが大事ですね。

成長スピードは人それぞれ

長男は自分からどんどん学んで覚えていくタイプだったので、次男にも同じことを望んでしまっていました。

成長のスピードは人それぞれです。

モンテッソーリ教育では

- 子どもは自らを成長・発達させる力を持っている

- 子どもたちの自発性を重んじる

- 子どもたちを惹きつける教具を揃え、自由に選べる状態に環境を整えることが重要

という特徴があります。

それぞれの子どもが学びたいと思ったときに教具が揃っていれば自発的にやるようになる。

学びたいと思うタイミングは人それぞれなので焦って親が口出ししても意味がありません。

長男と次男それぞれの人格を尊重してそれぞれのスピードで学び続けてくれることを望みます。

まとめ

親が「あれを勉強しなさい!」と強制しても子供のためにはなりません。

イギリスにこのようなことわざがあります

「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」

馬が喉が渇いていなければいなければ、たとえ水辺に連れて行っても水は飲みません。

飲ませるには喉が渇くまで待つしかなく、喉が渇くと勝手に飲みます。

水を必要としていないのに飲ませようとしても拒むだけです。

子どもの教育もそれと一緒です。

本人がそれを必要と感じれば自発的に学びます。

子どもが必要と感じていなければ親が強制しない限り本人はやろうとしません。

親がやれることは

- 環境を整えること

- 勉強している姿を見せること

- それをやればどういう未来があるのかを想像させること

本人がそれを必要と感じるまでひたすら待ち続けます。